История |

|

Древнее прошлое

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Территория Завьяловского района с древности была благоприятна для проживания человека, который мог заниматься охотой, рыболовством, скотоводством. Длительность проживания людей подтверждается наличием более трех десятков разновременных археологических памятников, древнейшие из которых относятся к каменному веку. Первые свидетельства о древних памятниках Завьяловского района были получены еще в конце XIX века и связаны с именем известного сибирского ученого В.М. Флоринского, который отметил 2 курганные группы и отдельный курган у с. Завьялово, 2 курганные группы у с. Чистоозерка. Особенно большие могильники зафиксированы у сел Овечкино (29 курганов), Гилевка (44 кургана), Гонохово (71 курган). Исследователь указывал, что наверху у большинства курганов ямы, т.е. следы деятельности бугровщиков – грабителей курганов. Возобновились исследования лишь в 60-х годах ХХ века С.П. Зверяко. В ходе всех работ, проведенных различными исследователями на территории Завьяловского района в разные годы, составилась довольно значительная коллекция разновременного археологического материала. Наиболее древние памятники относятся к концу эпохи неолита – энеолита. Материалы этого времени обнаружены почти на двух десятках стоянок, к сожалению нередко уже полностью перевеянных ветрами. Наибольшее количество изделий эпохи энеолита происходит из поселений Харитоново III, Круглое озеро, Пестряково озеро, Вознесенская I. Следующая эпоха, представленная в материалах археологических памятников - бронзовый век. Керамика и инвентарь, относящиеся к разным культурам эпохи бронзы, зафиксированы на поселениях Лабзино, Калиновая ляга II и др. Материалы андроновской культуры (ХII-XV вв. до н.э.) встречены на поселении Кривое озеро II и на грунтовом могильнике Калиновая ляга I. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

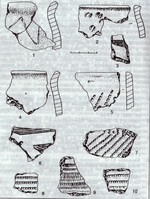

Керамика поселений: Кривое Озеро 1 (1); Кривое озеро 3 (2-4,6,7); Тамбовское (5); Вознесенская 1 (8-10) |

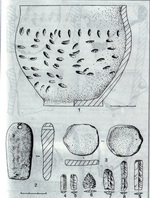

Находки с грунтового могильника Калиновая ляга 1 (1,5,7,8); и поселений: Воскресенская 1 (3,4,9,); Воскресенская 6 (2); Кривое Озеро 3 (6), 1,3 – глина. 2, 4-9 - камень |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Заселение района

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

До присоединения Верхнего Приобья к российскому государству Кулундинская равнина входила в зону кочевий телеутов – самого крупного объединения алтайских племен. В начале ХVIII в. на Кулунде стали появляться крестьяне и разночинцы. Первые деревни на Алтае часто заселялись самовольно, что затрудняет установление точной даты их образования. На протяжении XVIII века административные реформы привели к единой для всей страны административно-территориальной единице – волости, а с декабря 1796 года была упразднена Колыванская губерния. Ее территории вошла в состав, Томской области, Тобольской, а с 1804 года Томской губернии. На Алтае в августе 1797 г. Было сформировано 37 волостей, входивших в 5 уездов: Колыванский, Бийский, Кузнецкий, Томский, Семипалатинский. И с этого времени селения нашего района входят в состав Колыванского уезда Малышевской слободы. Однако на протяжении ХIX в. И в начале ХХ в. часть сел была включена в состав Томского уезда. После территориально-административных преобразований в XIX в. территория Завьяловского района занимала часть Нижне-Кулундинской волости Барнаульского уезда Алтайского округа. Вся местность представляла собой в XVIII в. непроходимую тайгу. Пахотную землю можно было изредка встретить среди леса на небольших полянах. Малочисленное население кроме пахотного земледелия занималось рыбной ловлей. Два десятка озер, в которых было много рыбы, кормили не только крестьян, с наступлением зимы санные обозы с мороженной рыбой отправлялись в Павловск. Общая картина хозяйственного положения некоторых сел района на 1882 г. Выглядела следующим образом:

Зажиточной части населения приносило большую пользу животноводство. Некоторые крестьяне имели по 1000 голов скота, при этом на дворе было 8-10 голов лошадей и 8-10 голо КРС, с которыми управлялись батраки, а остальные 1000 или более голов скота круглый год паслись в лесу и в кустарниках. Самые богатые крестьяне являлись и представителями местной власти. До 1871 г. старшина и сельский староста назначались крестьянским начальником из богатых и зажиточных крестьян; бедняки и батраки до выборов не допускались. С 1871 г. старшина волости и сельский староста избирались на сельском сходе. Такие люди должны были быть хозяйственными, религиозными мужчинами, в возрасте до 50 лет. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

В отношении зажиточных крестьян не применяли физическое наказание. По существовавшему тогда закону за нецензурную брань среди женщин, детей и взрослых мужчин, за пьянки, уличные драки, личное оскорбление и т.п. нарушения староста имел право наказать виновника розгами от 5 до 10 ударов. Но наиболее тяжкой была участь батраков. С конца XIX в. кроме немощных, приписанных к обществу бедняков, увеличению числа батраков способствовал приток переселенцев из европейской части России, который усилился с 1907 г., в связи с проведением столыпинской аграрной реформы. В связи с ростом населения в 1906 г. из состава Нижне-Кулундинской волости была выделена часть сел и деревень, образовавших Завьяловскую волость. В нее вошли с. Завьялово, д. Гонохово, д. Харитоново, д. Чистоозерка, д. Гилевка, д. Гилев-Лог, д. Закладное.С этого времени с. Завьялово стало волостным центром Завьяловской волости Барнаульского уезда Алтайского округа Томской губернии. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

В управлении волостью работали сельский и волостной старшина, писарь, сельский и волостной судья. Появление новых поселенцев встречалось достаточно враждебно, особенно чалдонами и кержаками. Были единичные случаи убийства ходоков. Однако не всем ходокам отказывали в приписке. Особенно ценились кузнецы, портные, столяры, плотники. По просьбе нуждающихся общество обычно разрешало им брать батраков на работу. За приписку к обществу староста брал от 50 до 1000 рублей в пользу общества. Так, например, в д. Глубокое за приписку переселенцев было собрано 13000 рублей. До начала ХХ в. основную массу населения составляли русские. Вторая волна освоения Сибири приводит к появлению украинцев, белорусов, немцев и т.д. Традиционная культура претерпевает изменения, меняется образ жизни и названия деревень. К старейшим селам района относятся: с. Овечкино (1763), с. Харитоново (1781), с. Завьялово (1782), с. Гилевка (1801), с. Чистоозерка (1802), с. Глубокое (1802), с. Гонохово (1806), с. Камышенка (1871).

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Гражданская война и развитие района

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

В 1917 году в Завьялово уже существовал совет крестьянских депутатов, во главе которого стоял Комаров А.Н., а также волостной совет крестьянских депутатов под руководством Панина. Сведений о существовании советских властных структур в других селах района не сохранилось. С началом гражданской войны советская власть на Алтае, как и во всей Сибири, была ликвидирована, власть перешла к буржуазным правительствам, а в конце 1918 г. военным диктатором стал адмирал Колчак. В этом же году, прорываясь на соединение с частями Красной армии через с. Харитоново и Глубокое проходил легендарный отряд Петра Сухова. После ухода отряда власть перешла в руки белогвардейцев. Но уже в 1919 г. повсеместно начинают организовываться партизанские отряды. На территории Каменского уезда в 1919 г. действовали крупные партизанские соединения под командованием И.В. Громова и Е.М. Мамонтова. После разгрома колчаковских войск на территории района начался процесс восстановления советской власти, формирования первых партийных организаций, коммун. В середине 20-х гг. начался процесс мелкого кооперирования. Повсеместно стали создаваться ТОЗы (товарищества по совместной обработке земли). Они, как правило, объединяли по 10-15 дворов. Государство поддерживало их путем выделения лучших земель, льготных кредитов, продажи техники по льготным ценам. В конце 20-х гг. в районе намечается всплеск образования коммун и колхозов. В 1931 г. в районе насчитывалось 96 колхозов, однако процесс коллективизации в районе, как и по всей стране, проходил в обстановке острого противостояния кулаков и части зажиточных середняков. Были случаи порчи техники и поджогов колхозных строений. Коллективизация завершилась в районе к концу 30-х гг.. Результатами ее были: значительный рост посевных площадей, увеличение валового сбора зерновых культур, увеличение поголовья скота. В 1936 г. В районе насчитывалось 3 МТС и 71 колхоз. Посевная площадь составила 71000 га, из них на долю колхозов приходилось около 67000 га. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Великая Отечественной войны 1941-1945 гг. унесла жизни 2497 воинов, которые принимали участие в боях за оборону Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Заполярья, Варшавы, Белграда и Праги, участвовали в штурме Вены, Будапешта, Кёнигсберга и Берлина. Всего с территории района было призвано 5043 человека из них похоронки пришли на 2426 человек, остальные пропали без вести. Завьяловская земля гордится 5 Героями Советского Союза:

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

Герой Советского Союза Аврамков Прокопий Иваноич (1923-1944) Закрыл своим телом амбразуру немецкого дзота и обеспечил выполнение боевой задачи.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

Герой Советского Союза Андреев Георгий Федосеевич (1922-1945) Находясь с отделением разведчиков, напал на немецкий штаб полка, разгромил его, захватив при этом полковое знамя.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

Герой Советского Союза Савельев Афанасий Спиридонович (1916-1977) Семь суток с ротой солдат, форсировав реку Одер удерживал господствующую высоту.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

Герой Советского Союза Шапочкин Михаил Фирсович Звание присвоено за форсирование Днепра.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

Герой Советского Союза Яковлев Тимофей Алексеевич (1905-1974) Расчет под его командованием отбил двадцать контратак танков и пехоты противника, удерживая выгодный рубеж на западном берегу реки Неман до прихода главных сил.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

Кавалер ордена Красного знамени Ивин Александр Афанасьевич (1919-1941) Свой героический подвиг совершил 7 ноября 1941 г. на западном фронте, под Ленинградом. В бою, который длился более 10 часов, погиб весь взвод. Александр решил удержать рубеж и дождаться подкрепления. Скончался в госпитале от ран. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

С трудовым героизмом в период Великой Отечественной войны работали оставшиеся в тылу мужчины, женщины, старики и дети. Они добивались невиданных высоких показателей, выполняли и перевыполняли государственное задание. За годы войны трудящиеся района сдали государству облигации на 560 тыс. рублей. В Фонд обороны из личных сбережений пожертвовано 209263 рубля, куплено билетов денежно вещевой лотереи на сумму 2171508 рублей. На строительство самолетов и танков внесено 4570762 рубля. Кроме того, завьяловцы добровольно передали фронту тысячи фуфаек, ватных брюк и полушубков, тысячи пар валенок и рукавиц, тысячи носовых платков, кисетов, сотни центнеров мяса, шерсти, кожи и цветных металлов. За исполнение патриотического долга в годы войны, большую помощь фронту трудящиеся района получили от Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина персональную благодарность. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Освоение целины

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

24 февраля 1954 г. в городе Славгороде проходило кустовое совещание агрономов по вопросам освоения новых земель, 2 марта 1954 г. Пленум ЦК КПСС принял постановление «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель». С 6 марта 1954 г. в район начала прибывать для работы в колхозах и МТС по освоению залежных и целинных земель молодежь из Московской, Курской и других областей страны. Люди тракторных бригад жили в передвижных вагончиках, а полеводческих – размещались в полевых станах. Государство обеспечивало новыми тракторами «ДТ-54». Урожай 1954 г. Оказался отличным, несмотря на нехватку комбайнов и автомобилей. Приходилось ссыпать зерно на выжженных точках, прямо у полей. За отличные показатели в работе колхоз «Победа Октября» был утвержден участником ВСХВ 1954 г. по пшенице и получил диплом и медаль выставки. Много передовиков было награждено орденами и медалями. С освоением новых земель земледелие поднялось на более высокую ступень. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Герои Социалистического Труда

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Слева на право: Эрнст Артур Яковлевич – председатель колхоза «Заря Алтая» Капустина Татьяна Михайловна – врач педиатр Дергилев Никита Васильевич – бригадир полеводческой бригады Крупский Анатолий Семенович - механизатор Ильичева Анна Васильевна - комбайнер |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Руководители района 1930 – 2009 гг.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Первые секретари Завьяловского райкома РКП(б)-ВКП(б)-КПСС

Муромцев Михаил Осипович 1930-1934 гг.; Соколов Полиен Степанович 1934-1937 гг.; Миронов Михаил Федорович 1937-1940 гг.; Хоменко Семен Калистратович 1940-1944 гг.; Иощенко Сергей Павлович 1944-1947 гг.; Скворцов Василий Ильич 1947-1952 гг.; Пивоваров Михаил Александрович 1952-1959 гг.; Жильников Петр Акимович 1959-1962 и 1964-1968 гг.; Сивченко Геннадий Анатольевич 1968-1980 гг.; Береговой Алексей Николаевич 1980-1991 гг..

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Председатели Райисполкома

Шахов – 1930-1935 гг.; Марцев – 1935-1938 гг.; Федоров Евстигней Иванович – 1938-1945 гг.; Титов Александр Петрович – 1945-1947 гг.; Скляр Мирон Павлович – 1947-1959 гг.; Лопин Николай Евдокимович – 1959-1963 гг.; Глухов Дмитрий Никитович – 1963-1964 гг.; Кузнецов Венерий Спиридонович – 1964-1975 гг.; Гальцов Григорий Иванович – 1975-1983 гг.; Косарев Юрий Петрович – 1983-1989 гг.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Главы администрации района

Ворсин Виктор Ефимович – 1991-1995 гг.; Лудцев Николай Гаврилович – 1995- март 1996, 2000-2004 гг.; Солдатов Александр Витальевич – 1996-2000гг.; Губерт Николай Александрович - с 2012г.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Главы района

Солдатов Александр Витальевич – 2004-2008 гг.; Чудинов Сергей Иванович – 2008 – 2012 гг.; Кирюшкин Валерий Иванович - с 2012г.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Председатели районного Совета депутатов

Береговой Алексей Николаевич – май1989-май 1991 гг.; Косарев Юрий Петрович – 1991-1993 гг.; Ворсин Виктор Ефимович – 1994-1995 гг.; Лудцев Николай Гаврилович – 19995-1996, 2000-2004 гг.; Солдатов Александр Витальевич – 1996-2000гг; Кирюшкин Валерий Иванович – 2004- 2012гг. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||